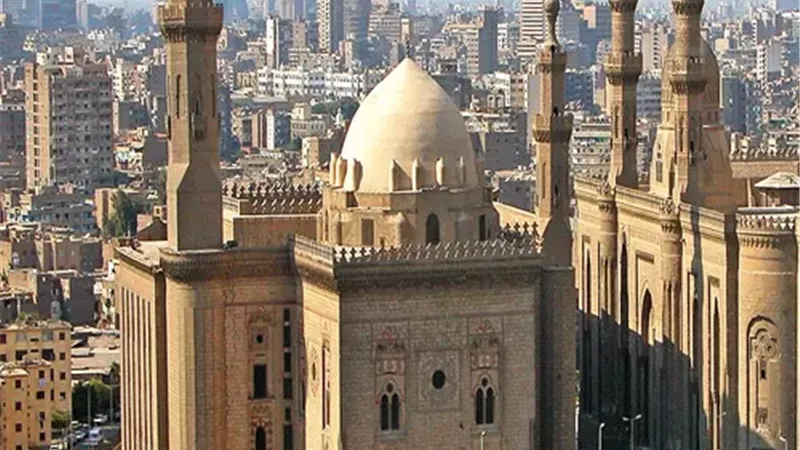

المساجد الأثرية.. ذاكرة الإسلام في مصر بين قداسة المصلّى وسقوط الحجارة

حين تسيير في أزقة القاهرة القديمة، لا تشعر أنك تمشي في شوارع مدينة عادية، بل في متحفٍ مفتوح تتردد بين جنباته تكبيرات المآذن وأصداء التاريخ، هنا تتناثر المساجد الأثرية كدررٍ متلألئة على صفحة الزمن، تحمل في كل حجرٍ منها قصة فتحٍ أو دعوة أو علم، وتروي للأجيال كيف كانت مصر منذ قرون منارةً للعلم والإيمان والفن الإسلامي الرفيع.

فالقاهرة ليست مدينة فحسب، بل حكاية أمة كاملة تجسدت في عمارتها الإسلامية التي صهرت العقيدة في الجمال، وجعلت من المسجد مركزًا للحياة الدينية والعلمية والاجتماعية.

ولأن المساجد كانت دائمًا عنوان العمران الإيماني في الإسلام، جاءت مصر لتصبح أرض المآذن، حيث يقال بحق: “إن القاهرة مدينة الألف مئذنة”.

لكن خلف هذا اللقب تختبئ رحلة روحية ومعمارية عظيمة، تبدأ من مسجد عمرو بن العاص أول منارة إسلامية في إفريقيا، وتمتد إلى جامع السلطان حسن، ثم إلى الأزهر الشريف الذي أصبح قبلة العلم والفقه، وصولًا إلى المساجد المملوكية والعثمانية التي تجسد وحدة الفن والإيمان.

من جامع عمرو بن العاص إلى قلاع المماليك.. مسيرة الحضارة على أرض الكنانة

بدأت قصة المساجد في مصر مع الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه عام 21 هـ، حين اختار موقع الفسطاط لبناء مسجدٍ يجمع المسلمين للصلاة والتعليم كان البناء بسيطًا، بلا زخرفة ولا مئذنة، لكنه حمل روح الإسلام الأولى التي جمعت بين العبادة والعمل، وبين الدعوة والسياسة.

ومنذ ذلك المسجد الأول، بدأت عمارة المساجد تتطور في الشكل والوظيفة:

في العهد الفاطمي، ازدهرت القاهرة الإسلامية بجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله، حيث امتزجت العمارة الروحية بالفن الزخرفي الدقيق الذي جعل المساجد تحفًا بصرية تنطق بالذكر.

وفي عهد الأيوبيين والمماليك، وصلت عمارة المساجد إلى ذروة فخامتها كان كل سلطان يتباهى ببناء مسجد يحمل اسمه، لكن الغاية كانت دائمًا التقرب إلى الله وخلود الأثر في خدمة الدين.

أما في العصر العثماني، فقد تأثر الطراز المصري بالطراز التركي، فظهرت القباب العالية والمآذن الرفيعة، كما في جامع محمد علي بقلعة صلاح الدين، الذي أصبح رمزًا لقاهرة القرن التاسع عشر.

هكذا لم تكن المساجد الأثرية في مصر مجرد أبنية، بل كانت علامات فارقة في الوجدان الإسلامي، وحلقات متصلة في سلسلة الإيمان الممتدة عبر الزمن.

الجامع الأزهر.. منارة العلم وذاكرة الأمة

يُعد الجامع الأزهر الشريف قلب القاهرة الإسلامية النابض، وأحد أعرق المساجد في العالم الإسلامي تأسس عام 972م على يد جوهر الصقلي بأمر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، ليكون جامعًا وجامعة، يجمع بين المنبر والمحراب والكرّاسة.

منذ أكثر من ألف عام، والأزهر يقوم بدورٍ مزدوج: عبادة وتعليم. خرج منه آلاف العلماء الذين نشروا الإسلام في إفريقيا وآسيا، وكان مركزًا للمقاومة الفكرية ضد الغزو الثقافي والاستعمار.

الجامع الأزهر اليوم ليس فقط مَعْلَمًا دينيًا، بل ذاكرة الأمة الإسلامية، فيه تُتلى آيات القرآن كما تُتلى آيات التاريخ.

ويجسد الأزهر قول الله تعالى:

{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36].

رفع الله قدر الأزهر بعلمه، وخلّد ذكره بطلابه، حتى أصبح بيته بيتًا من بيوت الله التي ما خمد فيها نور الذكر.

جامع السلطان حسن.. معمار المهابة والخشوع

في ميدان القلعة يقف جامع السلطان حسن شامخًا، كأنه قطعة من الجلال الإلهي تجسدت في حجر.

شيّده السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون عام 757هـ، ليكون مدرسة للمذاهب الأربعة ومسجدًا جامعًا.

يبلغ ارتفاع مدخله الضخم أكثر من 38 مترًا، ويُعد من أجمل النماذج المعمارية المملوكية في العالم الإسلامي.

الزائر لهذا المسجد يشعر أنه في عالمٍ من السكينة؛ فالإضاءة الخافتة والنقوش الدقيقة والساحات الواسعة كلها عناصر صُممت لتبعث في النفس الخشوع والخضوع.

ويُروى أن السلطان حسن أنفق على بنائه أموالًا طائلة، حتى قال المؤرخون: "لو لم يبنِ المماليك إلا هذا المسجد لكفاهم فخرًا".

وقد جاء في الحديث الشريف:

«من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة» (رواه ابن ماجه).

فكيف بمن بنى صرحًا خالدًا كهذا، ظلّ منذ سبعة قرون منارةً تذكّر كل من مرّ به بعظمة الله وجمال الإسلام؟

جامع ابن طولون.. حين تجتمع البساطة بالعظمة

أما جامع أحمد بن طولون، فهو تحفة فريدة من القرن التاسع الميلادي، بناه مؤسس الدولة الطولونية عام 879م على جبل يشكر في حي السيدة زينب.

ويُعد أكبر مسجد باقٍ على هيئته الأصلية في مصر، وأحد أقدم المساجد في العالم الإسلامي.

تميز هذا الجامع بمئذنته الحلزونية الفريدة المستوحاة من مئذنة سامراء بالعراق، وبفناءٍ رحبٍ تحيط به أروقة مهيبة تعكس روح الزهد والتجرد.

لم يعتمد معماره على الزخرفة الكثيفة، بل على الفراغ والضوء والظل، وكأن الحجر نفسه يخشع لله.

ويرى المؤرخون أن جامع ابن طولون يمثل روح الإسلام الأولى: البساطة التي تقود إلى العظمة، والتجرد الذي يورث الطمأنينة.

وقد قال الإمام علي رضي الله عنه:

“زُهدُ المرء في الدنيا راحةُ قلبه وجسمه”،

وكأن المسجد ترجمة معمارية لهذه الحكمة، يذكّر الداخل إليه أن الجمال الحق هو ما يقرّب من الخالق لا من الخلق.

المساجد الأثرية.. مدارس الإيمان ومراكز المجتمع

كانت المساجد الأثرية في مصر مراكز للحياة العامة؛ منها تُدار شؤون الأمة، وتُلقى الدروس، وتُحسم الخلافات.

فالمسجد في التصور الإسلامي ليس مكانًا للصلاة فقط، بل مؤسسة شاملة تضم العلم والتربية والسياسة.

قال الله تعالى:

{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18].

من هنا اكتسبت المساجد الأثرية قدسيتها الخاصة، فهي ليست ملكًا لزمنٍ أو حاكم، بل لله وحده.

ولهذا حرص المسلمون على الوقف للمساجد، فكانت كل أوقافٍ من أراضٍ وعقاراتٍ وكتبٍ تصب في خدمة بيوت الله والعلماء والطلبة والفقراء.

وهكذا تحولت القاهرة إلى مدينة يتداخل فيها صوت الأذان مع صوت العلم، فكانت المئذنة تُنادي للصلاة، والمحراب يفيض بالخشوع، والحلقات العلمية تشرح الفقه والتفسير، في تناغمٍ بديع بين العبادة والعقل.

الفن الإسلامي في عمارة المساجد ليس مجرد زخرفة، بل لغة روحية تعبّر عن توحيد الله عبر الهندسة والنور.

الخط العربي الذي يكسو الجدران بآيات القرآن هو فنٌّ تعبدي، والقباب التي ترتفع نحو السماء رموزٌ للتوحيد، والمآذن التي تخترق الغيوم تحمل رسالة: الله أكبر فوق كل شيء.

«إن الله جميل يحب الجمال» (رواه مسلم).

وهذا الحديث أساس في فهم علاقة الإسلام بالفن؛ فالإسلام لم يحرّم الجمال، بل وجّهه نحو المعاني الرفيعة.

ولذلك قال الإمام ابن القيم:

“الجمال إذا اتصل بالإخلاص صار عبادة، وإذا اتصل بالرياء صار معصية.”

ولهذا فإن المساجد الأثرية في مصر ليست فقط متاحف أثرية، بل أماكن يتعبد فيها الجمال لله، وتُذكر فيها القلوب بجلال الخالق عبر روعة الخلق.

المساجد الأثرية في القرآن والسنة: بيوت الله في الأرض

المسجد في الإسلام له منزلة عظيمة، فهو المكان الذي يجتمع فيه المسلمون على كلمة الله، ويُرفع فيه الأذان كل يوم خمس مرات ليعلن استمرار العهد بين العبد وربه.

قال تعالى:

{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 18].

وفي هذا إشارة إلى أن عمارة المسجد ليست في بنائه فقط، بل في إحيائه بالعبادة والعلم.

فكيف إذا كانت هذه المساجد قائمة منذ قرون، تذكر فيها أسماء الله جيلاً بعد جيل؟

إنها إذن رموز للتاريخ والعبادة معًا، تجمع بين الأثر والرسالة.

الترميم والحفاظ.. عبادة معاصرة وإحياء للتراث

في السنوات الأخيرة، اتجهت الدولة المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى إحياء المساجد الأثرية بعمليات ترميم دقيقة تحافظ على طابعها الأصلي دون المساس بروحها الإسلامية.

تم ترميم مساجد كبرى مثل:

جامع المؤيد شيخ،

جامع السيدة رقية،

مسجد الإمام الشافعي،

جامع قايتباي،

مسجد الظاهر بيبرس الذي أعيد افتتاحه بعد ترميم ضخم استمر سنوات.

وقد أكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أن “الترميم ليس مجرد إصلاح حجارة، بل إحياء لرسالة روحية وتاريخية”.

فكل مسجد يُعاد إليه الأذان، هو روح تُبعث من جديد في جسد الأمة.

المسجد الأثري بين السياحة والدعوة

أصبحت المساجد الأثرية اليوم نقطة التقاء بين السياحة والثقافة والدين؛ يزورها المسلم وغير المسلم، الباحث عن الجمال أو الباحث عن الإيمان.

ويحرص الزوار على دخولها بخشوع، لأنهم يشعرون أن هذه المساجد تحكي لهم قصة الإسلام بلسان الفن.

وفي هذا الجانب، يرى العلماء أن “السياحة الدينية” حول المساجد الأثرية باب من أبواب الدعوة، لأن من رأى جمال الإسلام في فنونه أدرك سماحته في عقيدته.

وهذا ما أكده الأزهر في أكثر من مناسبة، داعيًا إلى ربط التاريخ بالهوية الإيمانية، وتوظيف التراث في تعزيز الحوار بين الحضارات.